2.3 Правовые и экономические взаимоотношения энергоснабжающих организаций и потребителей на РРЭМ

Основными документами, регламентирующими взаимоотношения потребителей и энергоснабжающих организаций, являются:

– Гражданский кодекс Российской федерации;

– постановление правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг»;

– договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей;

– договор на пользование электрической энергией (договор с потребителем – физическим лицом, договор с потребителем – юридическим лицом);

– постановление правительства РФ от 21 апреля 2009 г. №334 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»;

– постановление правительства РФ от 21 марта 2007 г. №168 «О внесении изменений в некоторые постановления правительства РФ по вопросам электроэнергетики»;

– постановление правительства РФ от 31 августа 2006 г. №530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;

– правила применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию, за потребление и генерацию реактивной энергии (Per. №42–6/2В от 08.02.94 г. Минюста России);

– инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию (Per. №449 от 28.12.93 г. Минюста России);

– ГОСТ Р54149–2010 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего значения»;

– приказ Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. №624 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии»;

– инструкция Минтопэнерго № кю–2874 от 18.05.94 г. «Об изменениях договорного объема электрической мощности».

Важным этапом во взаимоотношениях энергоснабжающей организации (ЭСО) и потребителя является порядок технологического присоединения потребителя к электрической сети.

Согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» (далее – Правила), под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей).

Для заключения договора на технологическое присоединение заявитель направляет заявку (приложения №1, №2, №3) в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

В заявке, направляемой заявителем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно должны быть указаны:

а) полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи;

б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платы за технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 и до 100 кВт включительно.

В заявке физического лица на присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество заявителя, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) реквизиты заявителя и наименование объекта, его адрес, контактный телефон и т.д.;

в) план расположения энергопринимающих устройств и их максимальная мощность;

г) однолинейная схема электрических сетей заявителя;

д) анкета по составу электроприемников.

ЭСО обязана направить заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора на технологическое присоединение (приложения №4, №5) в 2–х экземплярах в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки.

Заявителям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям ЭСО обязана направить заполненный и подписанный ею проект договора в 2–х экземплярах, а также технические условия как неотъемлемое приложение к этому проекту договора в течение 15 дней с момента получения заявки.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с момента получения подписанного ЭСО проекта договора и направляет 1 экземпляр сетевой организации.

В случае несогласия с предоставленным ЭСО проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе направить ЭСО мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ЭСО.

Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя такую же ответственность несет ЭСО.

ЭСО осуществляет хранение дубликатов технических условий, актов об осуществлении технологического присоединения, актов о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и актов о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, выданных заявителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электрическим сетям, в течение 30 лет с момента фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 15 до 20 МРОТ; на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ; на юридических лиц от 300 до 400 МРОТ.

Правовые основы договорных отношений по электроснабжению, количеству и качеству продаваемой электроэнергии, обязанностям покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования, а также ответственности ЭСО базируется на Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно Правил договор электроснабжения или договор на пользование электрической энергией (далее ДПЭ) является публичным и обязательным к заключению для ЭСО (приложения №6, №7). Он не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств.

ДПЭ должен содержать следующие существенные условия:

а) величину максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически присоединенных в установленном порядке к электрической сети;

б) величину заявленной активной мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии в указанных в договоре точках присоединения;

в) экономические значения реактивной энергии;

г) нормы потерь в питающих линиях и силовых трансформаторах для случаев, когда места установки счетчиков коммерческого учета электроэнергии не совпадают с границей раздела балансовой принадлежности;

д) обязательства сторон по оборудованию точек присоединения средствами измерения электрической энергии;

е) тариф на отпускаемую электроэнергию.

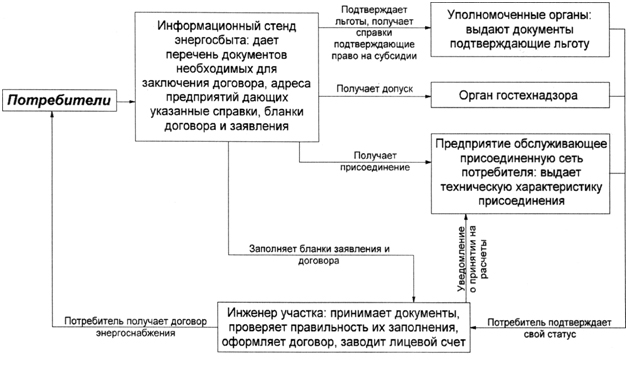

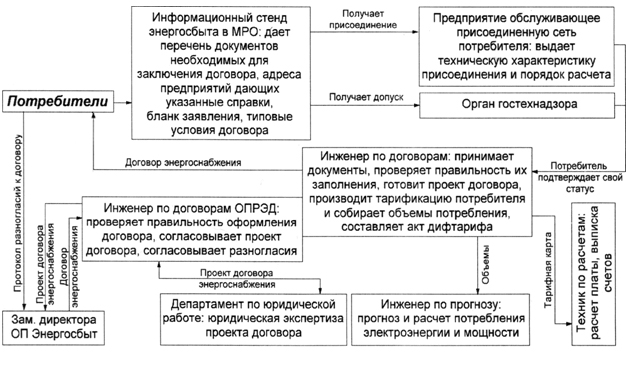

Схемы заключения ДПЭ с бытовыми и коммерческими потребителями показаны на рисунке 2.2 и 2.3 соответственно.

Рисунок 2.2 – Схема заключения договора с бытовыми потребителями электроэнергии

Рисунок 2.3 – Схема заключения договора с коммерческими потребителями электроэнергии

В рамках договора энергосбытовая организация (ЭСО) обязуется осуществить комплекс организационно и технически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг – оплатить их.

При исполнении ДПЭ потребитель обязан:

а) соблюдать предусмотренные договором режимы потребления электрической энергии;

б) оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии в размере и сроки, установленные договором;

в) поддерживать в надлежащем состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств;

г) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно–диспетчерского управления;

д) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств;

е) выполнять требования ЭСО об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками ограничения потребления при возникновении дефицита электрической энергии;

ж) информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем, капитальном ремонте на них;

з) беспрепятственно допускать представителей ЭСО в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором.

При исполнении договора ЭСО обязана:

а) обеспечить передачу электрической энергии к точке присоединения энергопринимающих устройств потребителя, качество и параметры которой должны соответствовать техническим параметрам;

б) осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии;

в) определять в установленном порядке значение соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств потребителя;

г) в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору;

д) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей потребителя в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии, переданной данному потребителю, в порядке и случаях, установленных договором.

В договор на электроснабжение включаются также значения показателей качества электроэнергии, как условие, ограничивающее ответственность энергосбытовых организаций перед потребителями, вносящими недопустимые искажения в сеть общего назначения.

Инструкция «О порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию» в разделе 4 устанавливает штрафные санкции к виновнику ухудшения ПКЭ в виде скидки (надбавки) в размере до 10% тарифа на электроэнергию. Конкретное значение скидки (надбавки) зависит от степени и общей продолжительности нарушения норм ГОСТ Р54149–2010 в точке учета электроэнергии в течение расчетного периода (месяца).

Когда в нарушении виновата энергосбытовая организация, штрафная санкция реализуется в виде скидки с тарифа, когда виновен потребитель – в виде надбавки к тарифу.

Все ПКЭ могут быть определены средствами измерения общего пользования (частотомерами, вольтметрами, самопишущими приборами и т.п.).

Энергосбытовая организация вводит ограничения режима потребления электроэнергии в случае:

а) возникновения у потребителя задолженности по оплате за потребленную электроэнергию за 2 и более расчетных периода (расчетный период – 1 месяц);

б) присоединение потребителем энергопринимающего оборудования минуя учет электроэнергии или нарушения схем соединения средств измерений;

в) вмешательство в работу средств измерений или искажения их показаний;

г) неудовлетворительного состояния электроустановок потребителя, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного актом органа Ростехнадзора;

д) возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;

е) возникновения внерегламентных отключений.

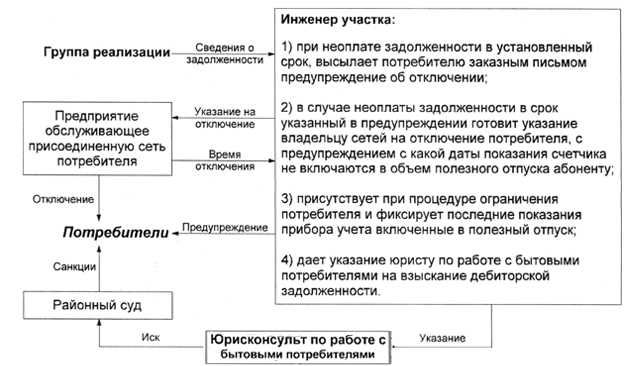

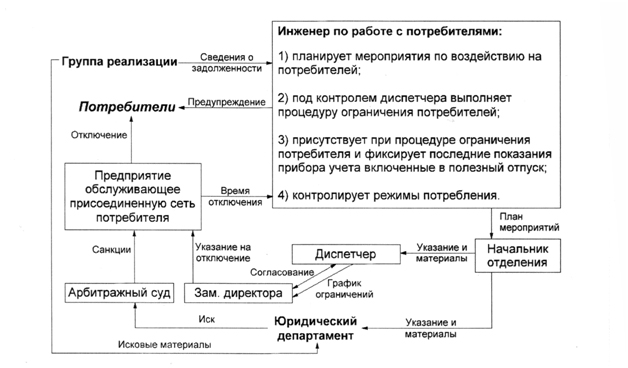

Порядок воздействия на потребителей в случаях а, б, в, г осуществляется согласно схем на рисунках 2.4, 2.5.

Анализ взаимоотношений электроснабжающих организаций и потребителей показывает, что для разрешения спорных моментов при исполнении ДПЭ в судебные органы обращаются как те, так и другие.

Пример 2.1 Управлением федеральной антимонопольной службы по одному из субъектов Сибирского Федерального округа проведен анализ условий заключаемых ЭСО, и имеющих статус гарантирующего поставщика электроэнергии, договоров энергоснабжения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на соответствие условий таких договоров требованиям антимонопольного законодательства.

Рисунок 2.4 – Схема воздействия на бытовых потребителей электроэнергии

Рисунок 2.5 – Схема воздействия на коммерческих потребителей электроэнергии

Каждый из гарантирующих поставщиков электроэнергии в пределах границ обслуживаемых ими территорий занимает доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии.

Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает запрет занимающему доминирующее положение хозяйствующему субъекту каким либо образом ущемлять интересы любых лиц, в том числе навязывать потребителям электроэнергии условия договоров, противоречащих действующему законодательству.

По мнению УФАС, навязывание потребителю условий договора, невыгодных для него, заключается в таком поведении доминирующего хозяйствующего субъекта, при котором ущемляются права потребителя.

Так «навязыванием невыгодных потребителю условий договора» является направление ЭСО договора потребителю с невыгодными для него условиями, которые потребителем оспариваются, однако ЭСО отказывается или уклоняется от согласования и принятия предложений потребителя. В тоже время антимонопольный орган оценивает, не нарушают ли интересы ЭСО условия договора, выдвигаемые потребителем.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 вышеуказанного закона занимающая доминирующее положение организация не вправе необоснованно отказываться от заключения договора, из чего можно сделать вывод, что заключение договора обязательно для данной организации.

Надо также иметь в виду, что договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии имеет статус публичного. А при необоснованном уклонении гарантирующего поставщика электроэнергии от заключения публичного договора, другая сторона в соответствии и со статьями 426, 445 Гражданского кодекса РФ вправе обратиться в суд с требованием о принуждении заключить договор.

Правоотношения в сфере электроэнергетики регулируются в первую очередь положениями Гражданского кодекса РФ (глава 28 кодекса, параграф 6 части второй кодекса).

К специальным правовым нормам в данной области относятся «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные постановлением правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 в разделе 6 которых закреплены правила заключения публичных договоров с гарантирующими поставщиками и их исполнения.

При исследовании УФАСом договоров энергоснабжения заключаемых гарантирующими поставщиками с юридическими и индивидуальными предпринимателями, выявлены отдельные условия договоров, нарушающие антимонопольное законодательство.

1. Так, в договорах указываются основания для ограничения (полного или частичного) режима потребления электроэнергии абонентом.

Исчерпывающий перечень оснований для введения ограничения режима потребления электроэнергии содержится в пункте 161 закона №530.

Особенностью данной нормы является то, что она по своему характеру не допускает расширительного толкования, т.е. перечень оснований ограничения режима потребления электроэнергии, не предусмотренных пунктом 161 Основных положений, является нарушением антимонопольного законодательства и подлежит отмене.

2. В соответствии с пунктом 172 Основных положений потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления не ранее 5 рабочих дней до предполагаемой даты введения такого ограничения.

Таким образом, выявленные в ходе проверки сроки уведомления в договоре менее чем за 5 рабочих дней нарушают антимонопольное законодательство и подлежат отмене.

3. Условия договоров, согласно которым при выявлении нарушения в работе средств учета без повреждения пломб госповерителя и ЭСО, выразившееся в отсутствии тока в одной фазе во вторичной цепи трансформаторов тока, ЭСО производит дополнительное начисление в размере 1/2 объема электроэнергии, зафиксированного приборами учета с момента последней проверки, не соответствуют требованиям действующего законодательства.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежат возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При этом для наступления ответственности за причинение вреда необходимы четыре условия: наличие вреда; противоправное поведение причинителя вреда; причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда.

Таким образом, в случае, если прибор учета надлежащим образом поверен и удостоверен соответствующей пломбой госповерителя и ЭСО, возложение ответственности за его ненадлежащую работу на потребителя недопустимо, поскольку отсутствует вина последнего.

1. Условия отдельных типовых договоров, заключаемых ЭСО с потребителями для оказания коммунальной услуги на электроснабжение, нарушают установленный порядок ценообразования в сфере электроснабжения в части расчетов за электроэнергию.

Одним из таких условий договоров является условие о том, что расчет за потребленную энергию потребителем производится как по регулируемым, так и нерегулируемым ценам (тарифам).

Данное условие такового договора противоречит пункту 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г., также пункту 108 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии.

Пунктом 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам установлено, что в случае, «если исполнителем является товарищество собственников жилья, жилищно–строительный или иной потребительский кооператив либо управляющая компания, то приобретение исполнителем электрической энергии осуществляется по тарифам, установленным в соответствии с законодательством РФ и используемым для расчета размером платы за коммунальные услуги гражданами».

Пунктом 108 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии предусмотрено, что «поставка электрической энергии исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)».

2. Условия отдельных договоров электроснабжения, в части наделения ЭСО правом в одностороннем порядке досрочно расторгать договор с потребителем, нарушают антимонопольное законодательство исходя из следующего.

В силу ч 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. По общему правилу ст. 450 ГК РФ изменение либо расторжение договора допускается с согласия потребителя. По требованию одной из сторон договор может быть изменен либо расторгнут только в судебном порядке.

3. По вопросу об отказе сетевых организаций в технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям в связи с отсутствием технической возможности.

Порядок присоединения к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861.

В соответствии с пунктом 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при соблюдении им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор и выполнить мероприятия по технологическому присоединению со следующими лицами:

а) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно;

б) физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно.

В силу пункта 28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

– сохранение условий электроснабжения для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

– отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

– отсутствие необходимости реконструкции или расширения объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В таком случае присоединение энергопринимающих устройств потребителей происходит по индивидуальному проекту в порядке, предусмотренном разделом 3 Правил технологического присоединения.

Именно на этом основании УФАСом были признаны незаконными решения ЭСО об отказе в технологическом присоединении по пяти случаям обращений индивидуальных предпринимателей.

Пример 2.2 В арбитражный суд обратилась энергосбытовая компания (ЭСО) с исковым заявлением к ОАО «Водоканал» о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в сумме 484935 руб. за период с ноября 2007 г. по сентябрь 2008 г.

В судебном заседании ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что в спорный период между сторонами отсутствовало соглашение о применении нерегулируемых цен; потребленная в спорный период энергия оплачена полностью, а постановление Правительства РФ №530 от 31.08.2006 года не является законом и из него не следует, что Правила функционирования розничных рынков электроэнергии распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров и, следовательно, утвержденные указанным постановлением Правила не дают истцу право на одностороннее изменение условий договора.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца по следующим основаниям.

Федеральный закон от 26.03.2003 №35–Ф3 «Об электроэнергетике» наделил правительство РФ полномочиями по утверждению основных положений функционирования оптового рынка и основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии; по утверждению основ ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (статья 21). В пределах своей компетенции Правительство РФ утвердило Правила функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики №530 от 31.08.2006 г.

В пункте 106 Правил определено, что на розничных рынках электрическая энергия (мощность) поставляется потребителям по регулируемым ценам (тарифам) энергосбытовыми организациями, к числу покупателей которых относятся граждане–потребители и приравненные к ним категории потребителей в объеме, приобретаемом соответствующими организациями по регулируемым тарифам на оптовом и розничных рынках.

В силу пункта 109 Правил электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых покупателям по регулируемым тарифам в соответствии с пунктом 106 настоящих правил, оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках.

Статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. №36–Ф3 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» предусмотрено, что утверждаемые Правительством РФ регулирующие функционирование (ценообразование) оптового и розничного рынков нормативные документы обязательны для сторон публичного договора со дня их вступления в силу и распространяются также на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

После вступления в силу Федерального закона № 250–ФЗ «Об электроэнергетике» (ноябрь 2007 г.) для применения ЭСО свободных (нерегулируемых цен) к правоотношениям сторон по поставке электроэнергии необязательно внесение изменений в заключенный договор.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

На основании вышеизложенных положений арбитражный суд вынес решение о взыскании с ОАО «Водоканал» суммы 484395 руб. в пользу ЭСО.

Пример 2.3 Энергосбытовая организация обратилась в Арбитражный суд с иском к МУП «Жилищно–коммунальное хозяйство» о взыскании 3748091 руб. задолженности по договору энергоснабжения от 15.12.2006 г. №1157 за потребленную электроэнергию в период с апреля 2011 года по октябрь 2011 года.

Исковые требования обоснованы ссылкой на статьи 309, 310, 395, 544 ГК РФ и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору №1157.

Ответчик в судебном заседании признал, наличие задолженности, вместе с тем считает, что при определении стоимости электроэнергии истцом должен применяться тариф СН–2 (среднее второе напряжение) вместо тарифа НН (низкое напряжение).

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил.

Между ЭСО и МУП «Жилищно–коммунальное хозяйство» 18.12.2009 года был заключен договор энергоснабжения.

В соответствии с условиями договора истец обязуется отпускать покупателю электроэнергию (мощность) в соответствии с величинами электропотребления и мощности, установленные приложениями №2 и №4 к договору, оказать услуги по передаче электрической энергии и по оперативно–диспетчерскому управлению, а абонент обязуется оплачивать фактически полученное за расчетный период количество электроэнергии (мощности).

Таким образом, между сторонами возникли гражданско–правовые отношения, правовое регулирование которых закреплено в §6 главы 30 ГК РФ (Энергоснабжение).

Согласно представленным материалам определено, что за период с октября 2010 года по март 2011 года истец поставил ответчику электроэнергию на сумму 3694476 руб., применяя тариф НН. Ответчик обязанность по оплате за потребленную энергию исполнил частично, в результате чего образовалась задолженность в сумме 3048931 руб.

Давая оценку договору ответчика о правомерности применения истцом при расчете стоимости электроэнергии тарифа НН, арбитражный суд исходит из положения 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ, так как ранее по другому делу, вступившему в законную силу, установлено, что истцом правомерно применяется тариф НН при расчетах за электроэнергию с ответчиком.

Задолженность ответчика подтвердилась, счетчиками–фактурами, двусторонним актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.11.2011 года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 309, 395, 544 ГК РФ арбитражный суд решил взыскать с МУП «Жилищно–коммунальное хозяйство» в пользу ЭСО 3048931 руб. задолженности.

Пример 2.4 Потребитель электроэнергии Иваненко М.К. обратился в суд с исковым заявлением к ЭСО об устранении препятствия пользования электрической энергией и возмещения убытков в размере 31200 рублей, а также морального вреда в размере 25000 рублей. В заявлении он указал, что 16.03.2011 г. между ним (истцом) и ЭСО (ответчиком) был заключен договор №003112 на потребление электроэнергии. У истца установлен и поверен прибор учета (счетчик), согласно показаний которого он производил оплату за потребленную электроэнергию. Задолженности перед ответчиком истец не имел. 23.04.2012 года истец получил уведомление о необходимости погашения задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 3129 руб. без расчета образования суммы задолженности. 25.06.2012 г. ответчик произвел отключение электроэнергии жилого дома истца.

В судебном заседании было установлено, что согласно ДПЭ учет электроэнергии, потребляемой истцом производился по электросчетчику заводского выпуска, прошедшему госповерку и имеющего соответствующую пломбу, то есть счетчик пригоден как расчетный. И согласно показаниям указанного счетчика истец полностью рассчитался за потребленную электроэнергию.

Однако ответчиком было предъявлено истцу уведомление о необходимости погасить задолженность еще на сумму 3129 руб. Обоснованность указанной суммы ответчик мотивировал тем, что ЭСО было принято решение установить на опоре №86 у дома истца более точный прибор учета. С этого прибора ежемесячно снимались показания.

В судебном заседании было установлено, что между сторонами не заключался договор, либо иное соглашение о принятии в качестве расчетного прибора учета электрического счетчика, установленного на опоре №86. Было также установлено, что истец не был поставлен в известность, что ЭСО применяет свой дополнительный прибор учета.

Согласно показаний ответчика прибор учета истца ответчиком не признан расчетным, а ответчиком не представлены доказательства наступления случаев нарушения порядка определения объема потребленной электроэнергии, указанного в ДПЭ.

Суд определил, что в условиях отсутствия договора между сторонами о принятии в качестве расчетного прибора учета электрический счетчик, установленный на опоре №86, действия истца по оплате потребленной им электроэнергии по показаниям прибора учета, установленного в его доме законными.

На основании вышеизложенного суд решил:

Обязать энергосбытовую организацию (ответчика) произвести подключение электроэнергии к дому истца (потребителя) Иваненко М.К.

Взыскать с ЭСО (ответчика) в пользу истца (потребителя) убытки в сумме 30000 руб., а также компенсацию морального ущерба в сумме 2500 руб.

ДПЭ заключается на очередной календарный год по 31 декабря, вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если не менее, чем за месяц до окончания срока его действия не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

Условия договора могут быть изменены в случае выхода новых нормативно–правовых документов, регламентирующих взаимоотношения покупателей и энергоснабжающих организаций. С инициативой о пересмотре договора должна выступить заинтересованная сторона.

Все величины и нормативы, включенные в договор, должны быть экономически и юридически обоснованы с учетом конкретных условий потребителей и энергоснабжающих организаций. Несоблюдение нормативно–правовых требований может привести к существенному перерасходованию финансовых средств за потребленные энергоресурсы.

Ниже будут рассмотрены отдельные положения ДПЭ, обеспечивающие рациональное использование финансовых средств потребителя за электрическую энергию: обоснование заявленного максимума активной мощности, обоснование экономического значения реактивной энергии, нормирование потерь электрической энергии.

Величина заявленной активной мощности в часы максимума энергосистемы для двухставочных потребителей принимается для каждого квартала (или месяца) с учетом обоснованных потребностей самого предприятия. Оплата заявленной мощности производится до начала или в первых числах расчетного периода. В случае превышения потребителем в часы максимума нагрузки энергосистемы договорной величины заявленной мощности принимаются штрафные санкции к потребителю в установленном законодательством порядке. Если фактическая нагрузка потребителя будет ниже договорной, то оплачивается величина активной мощности, указанная в договоре. При этом деньги за переплату заявленной мощности потребителю не возвращаются.

Значительное количество современных предприятий содержит в своей структуре электропотребления помимо затрат электроэнергии на основное производство (как правило, это двухставочные потребители) расход электроэнергии на непромышленные нужды (столовые, магазины, спортивные сооружения, соцкультбыт и пр.), а также для электроснабжения субабонентов и арендаторов. Это, в основном одноставочные потребители. Одноставочные потребители должны оснащаться приборами учета активной и реактивной энергии и фигурировать в приложении к ДПЭ с указанием величины активной мощности, потребляемой ими в часы максимума нагрузки энергосистемы. Суммарная величина активной мощности одноставочных потребителей, участвующих в заявленном максимуме нагрузки основного абонента электроснабжающей организации, должна исключаться из оплаты по основной ставке тарифа (за мощность).

В случае отсутствия в ДПЭ списка одноставочных потребителей основного абонента плата за заявленную активную мощность будет завышенной.

Согласно «Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию» за потребление реактивной энергии взимаются надбавки в виде платы за 1 кВАр·ч в размере 8 % от тарифа на активную электроэнергию. Надбавки за реактивную энергию взимаются в случае превышения ее потребления установленных в договоре с ЭСО экономических значений. За потребление реактивной энергии в диапазоне от нулевого до экономических значений надбавки не предусматривается.

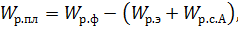

Величина реактивной энергии, предъявляемой к оплате, определяется по формуле:

(2.1)

(2.1)

где  – фактическое значение реактивной энергии, потребленное за расчетный период;

– фактическое значение реактивной энергии, потребленное за расчетный период;

– экономическое значение реактивной энергии;

– экономическое значение реактивной энергии;

– значение реактивной энергии, потребленное субабонентами, которые освобождены от платы за реактивную энергию.

– значение реактивной энергии, потребленное субабонентами, которые освобождены от платы за реактивную энергию.

Согласно данной инструкции, освобождаются от платы за реактивную энергию население и потребители с ежемесячным потреблением активной энергии не более 30000 кВт·ч.

16002C

16002C

Титульный экран

Титульный экран