3.2 Контроль потерь электроэнергии при её реализации

При передаче электрической энергии по электрическим сетям до потребителей часть её теряется. Потери электроэнергии разделяются на технологические и коммерческие.

Технологические потери обусловлены физическими процессами в электроустановках. Они включают в себя технические потери в сетях оборудований, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы оборудования. Технологические потери электроэнергии рассчитываются раздельно по составляющим: условно–постоянные, нагрузочные и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта. Объём (количество) технологических потерь электроэнергии в целях определения нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям рассчитываются в соответствии с «Методикой расчёта технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям», утверждённой Министерством энергетики РФ 28.05.2008 г. Расчёт технологических потерь на основании имеющихся технических данных производят энергоснабжающие организации.

Пример 3.3 Технологические потери электроэнергии при ее передаче можно рассмотреть на примере условного предприятия N со следующими исходными данными:

– потребление электроэнергии – 52000 кВт·ч в год;

– кабельная линия КЛ–10 кВ, ААшВ–3*95, L=100 м;

– силовой трансформатор ТМ 160/10 кВ.

1. Расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде.

Производится расчет условно–постоянных потерь, которые включают в себя:

– потери на холостой ход силовых трансформаторов;

– потери в изоляции кабелей.

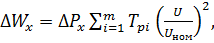

1.1 Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе определяются на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  по формуле:

по формуле:

(3.13)

(3.13)

где  – число часов работы трансформатора (автотрансформатора) в i–м режиме, ч;

– число часов работы трансформатора (автотрансформатора) в i–м режиме, ч;

– напряжение на высшей стороне трансформатора (автотрансформатора) в i–м режиме, кВ;

– напряжение на высшей стороне трансформатора (автотрансформатора) в i–м режиме, кВ;

– номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора (автотрансформатора), кВ;

– номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора (автотрансформатора), кВ;

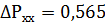

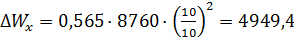

кВт (справочные данные трансформатора ТМ 160/10)

кВт (справочные данные трансформатора ТМ 160/10)

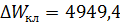

кВтч/год.

кВтч/год.

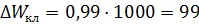

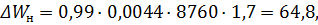

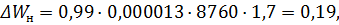

1.2 Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей принимаются в соответствии с данными заводов–изготовителей оборудования. При отсутствии завода–изготовителя расчетные потери принимаются в соответствии с имеющимися таблицами.

Потери в изоляции кабеля ААшВ–3*95, L=100 м согласно таблицам,  тыс. кВтч/км в год.

тыс. кВтч/км в год.

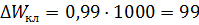

Т.к. L=100 м =0,1 км, то 0,99·0,1=0,099 тыс. кВтч/км в год.

Следовательно,  кВтч/км в год.

кВтч/км в год.

Т.к.  кВтч/км в год и

кВтч/км в год и  кВтч/км в год, то сумма условно–постоянных потерь: 4949,4 кВтч/км + 99 кВтч/км в год = 5048,4 кВтч/км в год.

кВтч/км в год, то сумма условно–постоянных потерь: 4949,4 кВтч/км + 99 кВтч/км в год = 5048,4 кВтч/км в год.

2. Расчет активных сопротивлений линий, шинопроводов, обмоток трансформаторов.

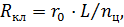

2.1 Расчет активного сопротивления КЛ определяется с паспортными данными по формуле:

(3.14)

(3.14)

где  – удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

– удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

L – длина кабеля, км;

– количество параллельных цепей, шт.

– количество параллельных цепей, шт.

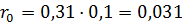

Ом/км (справочные данные)

Ом/км (справочные данные)

Ом

Ом

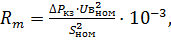

2.2 Расчет активного сопротивления двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

Ом/фазу, (3.15)

Ом/фазу, (3.15)

где  – потери мощности короткого замыкания, кВт;

– потери мощности короткого замыкания, кВт;

– номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

– номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

– номинальная мощность трехфазного трансформатора МВ·А.

– номинальная мощность трехфазного трансформатора МВ·А.

Ом/фазу.

Ом/фазу.

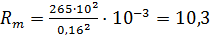

3. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрической сети (расчет производится по методу средних нагрузок).

3.1 Нагрузочные потери электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период определяется по формуле:

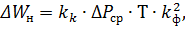

(3.16)

(3.16)

где  – потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузки, кВт;

– потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузки, кВт;

– квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.;

– квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.;

– коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равной 0,99), о.е.;

– коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равной 0,99), о.е.;

Т – число часов в базовом периоде, ч.

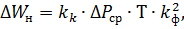

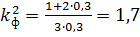

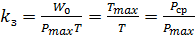

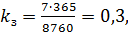

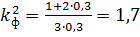

Коэффициент формы графика определяется по формуле:

о.е., (3.17)

о.е., (3.17)

где  – коэффициент заполнения графика.

– коэффициент заполнения графика.

о.е.

о.е.

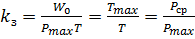

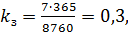

Коэффициент заполнения определяется по формуле:

о.е., (3.18)

о.е., (3.18)

где  – отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт·ч;

– отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт·ч;

– число часов использования наибольшей нагрузки сети.

– число часов использования наибольшей нагрузки сети.

о.е.,

о.е.,

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика нагрузки, допускается

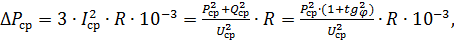

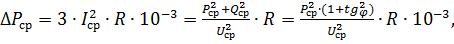

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый период нагрузки в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе определяется по формуле:

кВт, (3.19)

кВт, (3.19)

где  – средние значения активной и реактивной мощности за базовый период Т, МВт, Мвар;

– средние значения активной и реактивной мощности за базовый период Т, МВт, Мвар;

– коэффициент реактивной мощности, о.е.;

– коэффициент реактивной мощности, о.е.;

– среднее напряжение элемента за базовый период Т, кВ;

– среднее напряжение элемента за базовый период Т, кВ;

– среднее значение токовой нагрузки, А;

– среднее значение токовой нагрузки, А;

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, Ом.

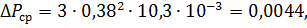

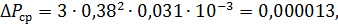

кВт.

кВт.

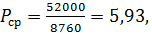

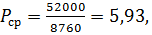

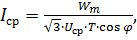

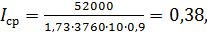

Средняя нагрузка определяется по формуле:

кВт; (3.20)

кВт; (3.20)

кВт;

кВт;

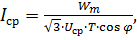

А,

А,

А,

А,

где  – электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт·ч.

– электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт·ч.

кВт·ч в год.

кВт·ч в год.

3.2 Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в кабеле 10 кВ

Нагрузочные потери электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период определяются по формуле:

(3.21)

(3.21)

где  – потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузки, кВт;

– потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузки, кВт;

– квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.;

– квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.;

– коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равной 0,99), о.е.;

– коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равной 0,99), о.е.;

Т – число часов в базовом периоде, ч.

Коэффициент формы графика определяется по формуле:

о.е., (3.22)

о.е., (3.22)

где ![]() – коэффициент заполнения графика.

– коэффициент заполнения графика.

о.е.

о.е.

Коэффициент заполнения определяется по формуле:

о.е., (3.23)

о.е., (3.23)

где  – отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт·ч;

– отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт·ч;

– число часов использования наибольшей нагрузки сети.

– число часов использования наибольшей нагрузки сети.

о.е.,

о.е.,

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика нагрузки, допускается

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый период нагрузки в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе определяется по формуле:

кВт, (3.24)

кВт, (3.24)

где  – средние значения активной и реактивной мощности за базовый период Т, МВт, Мвар;

– средние значения активной и реактивной мощности за базовый период Т, МВт, Мвар;

– коэффициент реактивной мощности, о.е.;

– коэффициент реактивной мощности, о.е.;

– среднее напряжение элемента за базовый период Т, кВ;

– среднее напряжение элемента за базовый период Т, кВ;

– среднее значение токовой нагрузки, А;

– среднее значение токовой нагрузки, А;

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, Ом.

кВт.

кВт.

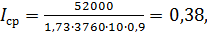

Средняя нагрузка определяется по формуле:

кВт; (3.25)

кВт; (3.25)

кВт;

кВт;

А,

А,

А,

А,

где  – электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт·ч.

– электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт·ч.

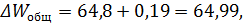

кВт·ч в год.

кВт·ч в год.

кВт·ч в год.

кВт·ч в год.

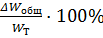

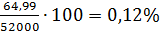

Процент потерь:

в год.

в год.

Таким образом, условно–постоянные и нагрузочные потери образуют технологические потери, а они в свою очередь являются частью цены на электроэнергию.

Согласно «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861:

– сетевые организации обязаны оплачивать стоимость фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства, за вычетом стоимости потерь, учтённых в тарифах на электрическую энергию;

– потребители услуг обязаны оплачивать в составе тарифа за услуги по передаче электрической энергии нормативные потери, возникающие при передаче электрической энергии по сети сетевой организации;

– нормативы технологических потерь, закладываемых в тарифы за услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с методикой расчёта нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях.

А это означает, что расчёты технологических потерь, представленных электроснабжающими организациями, рассматриваются и утверждаются Министерством энергетики РФ, а региональные энергетические комиссии включают их, как составную часть, в тарифы, и они оплачиваются потребителями ЭЭ. В настоящее время они составляют 8–10%.

При эксплуатации электрических сетей ЭСО стремятся не допустить превышения технологических потерь сверх утверждённых во избежание финансовых потерь.

Для этого контролируется загруженность силовых трансформаторов с целью уменьшения потерь холостого хода. Проводятся мероприятия по увеличению сечений проводов и кабелей, шинопроводов. Значительное количество электроэнергии теряется в контактных соединениях оборудования.

Выявление брака в контактных соединениях проводятся с помощью тепловизионного и пирометрического контроля. Все эти и другие мероприятия включаются в объём планово–предупредительных работ электроснабжающей организации.

Коммерческие потери возникают в процессе коммерческой деятельности по реализации ЭЭ. Сюда входят все виды недоплат за отпущенную электроэнергию, а также её хищения. В настоящее время они составляют 3–4% отпущенной электрической энергии.

Примером умышленных недоплат являются расчеты за электроэнергию на «общедомовые нужды» – ОДН.

Список объектов, относящихся к ОДН, утвержден Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии. К ним относятся межквартирные лестничные площадки, лифты, колясочные, чердаки, посты консьержей, пульты управления, технические этажи и подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. Распределение электроэнергии на ОДН осуществляется пропорционально объему индивидуального электропотребления в квартире, однако, многие жильцы–собственники квартир игнорируют это положение и отказываются оплачивать потребленную на ОДН электроэнергию, ссылаясь на различные причины.

В борьбе с неплательщиками за отпущенную электроэнергию энергосбытовые организации используют начисление пени, принудительные отключения потребителей–неплательщиков, взыскания задолжностей с них через судебные решения.

Борьба с хищениями электрической энергии ведётся ЭСО также через усиление работы по контролю за потреблением ЭЭ, привлечением к административной и судебной ответственности её расхитителей.

Важное значение имеет установка современных выносных приборов учёта, а также внедрение системы АСКУЭ в бытовом секторе потребителей ЭЭ.

Результативность установки выносных приборов учета электроэнергии отражена на следующем примере.

Пример 3.4 В целях борьбы с хищениями электроэнергии энергоснабжающая организация Б приняла решение об установке выносных приборов учета в бытовом секторе потребления. Результаты этого мероприятия в разрезе филиалов ЭСО показаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Показатели результативности установки выносных приборов учета в ЭСО

Филиал |

Установлено выносных приборов учета (шт) |

Тип выносных приборов учета |

Величина коммерческих потерь |

|||

2011 г. |

2014 г. |

|||||

% от отпуска в эл. сеть |

тыс. кВт·ч |

% от отпуска в эл. сеть |

тыс. кВт·ч |

|||

№1 |

2034 |

«Вектор-2» |

1,21 |

2,12 |

0,79 |

1,33 |

№2 |

1826 |

«Вектор-2» |

1,27 |

1,69 |

0,82 |

1,08 |

№3 |

4510 |

«Миротек-1» |

2,52 |

8,05 |

1,65 |

2,20 |

№4 |

1397 |

«Вектор-2» |

0,38 |

0,72 |

0,14 |

0,21 |

№5 |

2465 |

«Миротек-1» |

0,40 |

0,81 |

0,22 |

0,28 |

№6 |

1725 |

«Миротек-1» |

0,25 |

0,64 |

0,16 |

0,23 |

Итого: |

13957 |

1,01 |

2,33 |

0,63 |

0,88 |

|

Из таблицы видно, что через 3 года после установки приборов учета коммерческие потери электроэнергии существенно снизились, что позволило ЭСО компенсировать финансовые затраты на их установку. Работа ЭСО в данном направлении продолжается.

Надо отметить, что в вопросе борьбы с хищениями и неплатежами возникла проблема во взаимоотношениях между энергоснабжающими и энергосбытовыми компаниями. Известно, что фактические потери, как правило, превышают нормативные технологические на значение коммерческих потерь. Источником коммерческих потерь, как уже было отмечено, являются все виды недоплат и хищений за отпущенную ЭЭ [19].

А они возникают в процессе энергосбытовой деятельности, т.е. в работе энергосбытов, и брать на себя эти потери должны энергосбытовые компании. Но вышеуказанным постановлением №861 правительство обязало оплачивать коммерческие потери энергоснабжающие организации. Но сетевые компании должны, по мнению их представителей, получать оплату за фактически переданную ЭЭ, зафиксированную системами учёта.

В противном случае создавшееся положение может привести сетевые компании к банкротству.

16002C

16002C

Титульный экран

Титульный экран